★コントロールチェンジ一覧表

★メタイベント一覧表

MIDIファイルのダウンロードは「Music」からお願いします。

皆様からの質問の答えをここに書きます。小文字の部分は詳細・余談です。 なお、質問は随時受け付けていますので、掲示板に気軽に質問を書いてください。

| Q.9 |

テンポ=120、楽器=0、ボリュ=?、パン=64?、モジュ=0、エクス=?、ピッチ=? 上にあげたものは初期値(楽器の初期値は0、テンポの初期値は120など)を持ってるようですが、上にあげたものの初期値を教えてください。 |

||||||||

| A.9 |

基本的にはGM・GM2・XG・GSリセットをかけたりコントロールチェンジで指定しない限り値は決まっていないと思います。ただ通常ソフトでは次のような値を与えられている場合が多いようです。 ・テンポ=120 ・ボリューム=100 ・パン=64(center) ・モジュレーション=0 ・エクスプレッション=127 ・ピッチベンド=0 ・ピッチベンドセンシティビティ=2 これらに加えて ・リバーブ=40 ・コーラス=0 かなぁ… 「ピッチ」というのが何かはっきりしなかったので2つ書いておきました。 「ピッチベンド」は実際に音程を変化させる値で、「ピッチベンドセンシティビティ」は その変化量を設定する値です。 これらの値はソフト側で初期値として与えられているものであり、 コントロールチェンジなどのMIDIメッセージが入力されていない場合がほとんどです。 このような場合、初期化情報を持たないので他のMIDIファイルを再生した後にこのMIDIファイルを再生すると 先に再生したMIDIファイルで設定されていた音色やボリュームで再生されてしまいます。 やはりどのMIDIファイルにも「GMシステムオン」などのメッセージで初期化するのが良いです。 | ||||||||

| Q.8 |

アルペジエーターってなんですか?

|

||||||||

| A.8 |

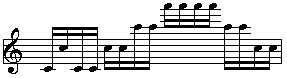

アルペジエーターとは、アルペジオ(分散和音)を自動生成(自動演奏)する機能です。

最近のシンセサイザーに搭載されている機能で、この機能を使うと1つキーを押さえるだけで アルペジオを演奏できます。 例えば次のような演奏をしたとします。  アルペジオ機能がOFFのときはこのまま演奏、またシーケンサに記録されます。 次にアルペジオ機能をONにして同じ演奏をすると次のように演奏、記録されます。  これは一例で、どのようなアルペジオを生成するかは自分で選んだり、 作ったりすることができます。 | ||||||||

| Q.7 |

音階は数値的にはどこからどこまでありますか? ドが60。最小値と最大値はどこですか?

|

||||||||

| A.7 |

音階は数値的には中央のドである60をC4として0(C-2)〜127(G9)の範囲であります。

しかし最も幅広い音域を持つピアノでも21(A0)〜108(C8)であり、

この範囲外の音階は発音されるかどうかは決まっていません。

そのとおりに発音されることもあれば、オクターブずらして発音されたり、

発音されないこともあります。

基本的には楽器に合った音階を発音するようにGM1やGM2で推奨されていますが、

はっきりと決まった範囲というものはありません。

例えばチャーチオルガン以外のオルガンは61鍵ですから

36(C2)〜96(C7)を発音できることが最低条件です。

また弦楽器や管楽器など、発音する音階によって楽器そのものが別物として区別されるものは、 それにあった楽器を選ぶと良いでしょう。例えば高い音を出すのにコントラバスを選ぶ というのは良くありません。この場合バイオリンを選ぶと良いでしょう。以下に 弦楽器の推奨されている発音範囲を書いておきます。

| ||||||||

| Q.6 |

GM1では、どのようなドラムを鳴らすことが出来ますか? |

||||||||

| A.6 | GM1ではドラムは1番のStandard Setしか規定されていないので、確実になるのはStandard Setだけということになります。 ちなみにGM2では以下のものが規定されています。 1 (Standard Set) 9 (Room Set) 17 (Power Set) 25 (Electronic Set) 26 (Analog Set) 33 (Jazz Set) 41 (Brush Set) 49 (Orchestra Set) 57 (SFX Set) これらはGM1でも鳴ることもあります。ほとんどの場合1、25、26あたりは鳴ると思います。 | ||||||||

| Q.5 |

MIDIのフォーマット1ではトラック数は複数だけどトラックによってテンポや分解能が違うことはありますか? |

||||||||

| A.5 | そのようなことはありません。 まずテンポについて。 トラックごとにテンポが変えられるとしたら、 それは音楽でなくなってしまいます。 例えば合奏などで何人かが一緒に演奏するときに みんなばらばらに自分のリズムで演奏したらどうなるでしょう? そう、ただの騒音になってしまいます。 それに前にも言ったようにテンポの属性はメタイベントで、 メタイベント一覧表を見ていただくとわかると思いますが、 その中にトラック番号を指定するデータは含まれていません。 ですから、トラックごとにテンポが異なるということはありません。 次に分解能について。 分解能はファイル全体の基本的情報を記述する 「ヘッダーチャンク」というところで指定します。 ですから分解能はトラック単位ではなくファイル単位で設定されるので、 こちらもトラックごとに異なるということはありません。 | ||||||||

| Q.4 |

曲の途中でテンポを変えるにはどうすればいいのですか? |

||||||||

| A.4 | テンポを変えたいところでテンポ情報を変更します。

テンポ情報はコンダクタートラックやテンポトラックという別のトラックに設定します。

テンポ情報の属性はメタイベントでCC(コントロールチェンジ)ではないので、

メタイベントの中にあるテンポという項目を選んでテンポ値を設定します。

しかしシーケンスソフトやシンセサイザーによって、テンポ情報の扱いは多少異なり、

中にはテンポをCCとして設定するものもあるので、

その場合はCCと同じようにデータを入力します。 テンポ情報のイベントコードは16進数で 「FF 51 03 tt tt tt」 で、6桁の16進数で値を設定します。 ここで注意することは値の単位。 4分音符の長さをマイクロ秒単位で表わします。 例えばテンポ120は1分間に4分音符を120回の速度、 つまり4分音符ひとつの長さは0.5秒で500000μs。 500000を16進数で表わすと07 A1 20となります。 よってテンポ120を設定するイベントは 「FF 51 03 07 A1 20」 となります。 ちなみに4分音符の長さを最小値の1μs(00 00 01)でテンポを計算すると60000000となり、 4分音符の長さの最大値16777216μs(FF FF FF)では3.58となります。 よって理論上テンポの設定範囲は3.58〜60000000となりますが、 実際は30〜300あたりの範囲で設定できるのが一般的です。 | ||||||||

| Q.3 |

フェードアウトするには? |

||||||||

| A.3 | CC(コントロールチェンジ)11のエクスプレッション

の値を徐々に下げていくのがいいでしょう。CC7のボリュームでも可能ですが、

こちらはそれぞれのトラックで値が違うので全てのトラックの音量を同じように

下げていくにはトラック別に値を考える必要があるのでめんどうです。

またベロシティを下げていくというのも考えられますが、

リアルタイムでキーボードを弾いて演奏した場合はベロシティがバラバラなのでやりにくかったり、

ベロシティが変わると音色も変化するのでできればやめた方がいいでしょう。

ちなみにベロシティを徐々に下げるというのはデクレッシェンドという演奏法にあたります。 | ||||||||

| Q.2 |

エコーとリバーブの違いってなんですか? |

||||||||

| A.2 |

簡単に言えばエコーはやまびこ(反響音)、リバーブは響き(残響音)といったところでしょうか。

もともとエコーもリバーブも反射音によって起こるものなのです。反射して遅れて聞こえる 音をディレイ音(遅延音)といいます。エコーはこのディレイ音が聞こえるまでの時間、つまり ディレイタイム(遅延時間)が長いもので、 原音が少しずつ小さくなって何度か聞こえるというもの。 これに対してリバーブは 無数の反射音の集合で構成された余韻といえます。 エコー、リバーブのほかにディレイというエフェクトもあります。 しかしディレイとエコーに厳密な区別はなく、一般的にエコーがディレイよりも遅延時間が長い というだけであって、何msec以上がエコーでそれ以下がディレイといった決まりはありません。 昔、「鉄板エコー」というエフェクトがプロの間で使われていたそうです。 しかしこの「鉄板エコー」はれっきとしたリバーブです。このことからもわかるように、 エコー、リバーブ、ディレイは混同されやすいものなのです。 | ||||||||

| Q.1 |

スタッカートとは? |

||||||||

| A.1 |

スタッカートというのは音を切って演奏する奏法です。

シーケンサに打ち込むときは音符の長さの50%の長さで打ち込むことで実現されます。

楽譜上では下図のように音符に点がついているのがスタッカートです。  スタッカート |

***Front Page***