[あ]

|

アフタータッチ

|

キーを押さえた状態からさらに強くキーを押し込むことでアフタータッチ情報を送信し、

音色に変化を与えます。例えば「ド・ミ・ソ」を押して、「ド」だけさらに強く押し込んだとき、

「ド・ミ・ソ」の3音全てに影響する(チャンネル単位で反映)「チャンネルプレッシャー」と、

強く押した「ド」だけに影響する(キー単位で反映)「ポリフォニックキープレッシャー」があります。

しかしコスト的な面やその演奏技術が難しいこともあってほとんどのシンセサイザーでは

「チャンネルプレッシャー」を採用しています。

安価なキーボードではアフタータッチそのものも搭載されていません。

|

|

アルペジエーター

|

アルペジエーターとは、アルペジオ(分散和音)を自動演奏する機能です。

最近のシンセサイザーに搭載されている機能で、この機能を使うと1つキーを押さえるだけで

アルペジオを演奏できます。

例えば次のような演奏をしたとします。

アルペジオ機能OFF

アルペジオ機能がOFFのときはこのまま演奏、またシーケンサに記録されます。

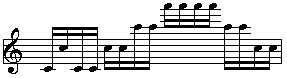

次にアルペジオ機能をONにして同じ演奏をすると次のように演奏、記録されます。

アルペジオ機能ON

これは一例で、どのようなアルペジオを生成するかは自分で選んだり、

作ったりすることができます。

|

|

エクスプレッション

|

コントロールチェンジ11番でのメッセージで音量を調節します。

ストリングスやブラスなどのクレッシェンドのような

部分的な音量変化を表現するためのコントロールで、トラックの音量は

コントロールチェンジ7番で設定します。

参照:CC♯11

|

|

エフェクト

|

音色にさまざまな効果をつけて、音を飾るためのです。

多くの音源にはリバーブやコーラスといったMIDIでは基本的なエフェクトが用意されています。

これらのエフェクトはコントロールチェンジを使ってそのかかり具合を設定します。

|

|

エンドオブエクスクルーシブ

|

エクスクルーシブメッセージの終わりを示すもので、

2桁の16進数で「F7」で表します。エクスクルーシブの最後には必ずこれが必要です。

|

|

エンべロープジェネレーター

|

時間的に変化する電圧を発生させる回路です。

この電圧変化をVCO(Voltage Controlled Oscillator)に用いると音程変化、

VCF(Voltage Controlled Filter)に用いると音色変化、

VCA(Voltage Controlled Amplifire)に用いると音量変化を

コントロールできます。アナログシンセサイザー、デジタルシンセサイザーとも

基本的にはこのような原理で音を作ります。

エンベロープジェネレーターはさまざまなものが考えられますが、

もっともポピュラーなものは「Attack Time(アタックタイム)」、

「Decay Time(ディケイタイム)」、「Sustain Lebel(サステインレベル)」、

「Release Time(リリースタイム)」の4つのパラメータによって

時間的に変化する出力電圧のカーブを設定します。

またこのようなパラメータを持つエンベロープジェネレーターを頭文字をとって「ADSR」といいます。

|

|

音源

|

音を鳴らすもの。MIDIファイルというのはあくまでも演奏情報だけのファイルであり、

音声情報ではないので音源が無いとMIDIは鳴りません。

言わば、MIDIファイルが「楽譜」で、音源が「演奏者」兼「楽器」ということになります。

演奏者や楽器が違っては、当然作り出される音楽も違うものになります。

MIDIは音源によって曲の雰囲気が異なるというのはこういうことなのです。

通常パソコンではサウンドボードに音源があります。

専門的にやるなら外付けの音源というものがありますが、サウンドボードに比べて5倍くらいの値段です。

またソフトシンセサイザーという、音源をソフトで実現したものもあります。

これはパソコンの性能でかなり左右されます。

パソコンの性能が低ければ全く使い物になりません。逆にパソコンの性能が高ければ

それ相応の音源として使えます。最近のパソコンは非常に処理速度も速いので、

外付け音源を超す日も来るかもしれません。

でもそのためには結局高価なパソコンを買わなければなりません。

|

[か]

|

|

クオンタイズ

|

入力された音符のばらつきを修正する機能です。

どのタイミングに揃えるかは自分で設定できます。

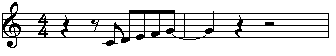

下の図は4分音符のタイミングに揃えたものです。

クオンタイズ前 |

→ |

クオンタイズ後 |

|

※図はYAMAHAのシーケンスソフトXGworks4.0のピアノロール画面です。 |

|

|

ゲートタイム

|

ノートオンしてからノートオフ受信するまでの時間のことで、

演奏する上ではキーを押さえている時間に当てはまります。

このゲートタイムを調節することで、スラーやスタッカートなどを表現します。

通常の音符であればその音符の長さの80%の長さに設定しますが、

スラーが付いていれば99%の長さ、

スタッカートが付いていれば50%の長さを目安に設定します。

|

|

コーラス

|

エフェクトの一種で、単一の音を複数の音源が同時になっているように変化させます。

簡単に言うと、一人が歌っているのを、コーラス隊が歌っているようにするエフェクトです。

仕組みとしては、原音に対して遅延させ、ビブラートをかけた音を混合するだけです。

またシンセサイザーでは同じ音を2音用意して、そのうちのひとつを

ほんの少しだけ音程を変えればコーラス効果を得られます。

シンセサイザーを持っている人は1度やってみると良いでしょう。

|

|

コントロールチェンジ

|

MIDIを制作するときに欠かせないのがこのコントロールチェンジ。

ボリュームをはじめとし、パン(定位)やエフェクトのかかり具合などを設定するパラメータです。

詳しくはコントロールチェンジ一覧表をご覧ください。

|

[さ]

|

|

サスティン

|

CC#64でコントロールされるパラメータで、サステインが有効になっている間は

音が持続します。アコースティックピアノのいちばん右にあるダンパーペダルに相当するもので、

ペダルを踏んでいる間音が持続します。

参照:CC♯64

|

|

サンプリング

|

標本化のことです。音をサンプリングするとは簡単に言うとデジタル録音することでしょうか。

音は時間的に連続な波形ですがデジタルでは時間的に不連続な情報しか扱えないため、

1秒間に何回情報を記録するかによってデジタル録音した音の質が異なります。

この1秒間の情報記録回数のパラメータとしてサンプリング周波数というものがあり、単位はHz(ヘルツ)で表します。

例えばCDのサンプリング周波数は44.1KHzであり、これは1秒間に44100回だけ情報が記録されています。

これに加えて1つの情報の精度をどのくらいにするかを決めるのに量子化ビット数というものがあります。

例えば量子化ビット数が8であれば2の8乗つまり256段階の精度で情報を記録できます。

一般的なPCMシステムでは16ビット、つまり65536段階の精度で記録されています。

もちろんサンプリング周波数が高く、

量子化ビット数が多い方がより良い音質で音をデジタル化できますが、

その分データ量は多くなってしまいます。

|

|

システムエクスクルーシブ

|

システムエクスクルーシブ(以下SysEx)はMIDIを介して音色データやサンプルデータをやり取りしたり、

より高度なMIDI機器の設定を行うために使用します。SysExのデータの長さは決められておらず、

必ずステータスバイトF0で始まりSysExの終わりを示すエンドオブエクスクルーシブ(EOX)F7で

終わります。F0とF7の間のデータ形式は各メーカーによって異なり、これを区別するために

SysExの使用を許可されているメーカーにはエクスクルーシブメーカーIDが与えられています。

しかし使用頻度の高いメッセージは全てのメーカーで使用できるようにユニバーサルエクスクルーシブ

として定義されているものもあります。

|

|

スタッカート

|

スタッカートとは音を切って演奏する奏法です。

シーケンサに打ち込むときは音符の長さの50%の長さで打ち込むことで実現されます。

楽譜上では下図のように音符に点がついているのがスタッカートです。

スタッカート

|

|

スタンダードMIDIファイル

|

ソングシーケンスデータの共通ファイルフォーマットで、ファイル拡張子は「.mid」

(大文字小文字の区別なし)です。Macの場合、拡張子は必要ありませんが、

ファイルタイプは「Midi」(頭1文字のみ大文字、他は小文字)になっていなくてはなりません。

SMF(スタンダードMIDIファイル)フォーマットでセーブされたファイルであれば、ひとつの

MIDI機器で作ったデータを別のMIDI機器で編集し直したり再生したりすることが出来ます。

しかしMIDI機器間でデータの互換性があっても、再生される音源間で互換性がなければ、

データを正しい音色で再生することは出来ません。

|

|

ステップ入力

|

テープに録音するのとは異なり、時間を止めてデータを1つずつ入力していく方法。

DTMで楽譜上に音符を置いていって曲を作るのはステップ入力です。

|

|

セレステ

|

エフェクトの1つでコーラスと同様、原音に対して遅延させLFO

(Low Frequency Oscillator:低周波発振器)によって一定の周期で規則的に変化させた音を

混合します。ただしコーラスとは異なり3相のLFOにより音にうねりと広がり、奥行きを与えるエフェクトです。

参照:CC♯94

|

|

ソステヌート

|

CC#66でコントロールされるパラメータです。

アコースティックピアノの3本のペダルのうち、真中のペダルに相当し、

ペダルを踏んだときに抑えられている鍵盤のダンパーのみが持ち上がります。

つまりこのペダルを踏んだ時に抑えられている鍵盤のみにサスティンがかかるということです。

その用途からコードホールドとも呼ばれていますが、MIDI機器でこれに対応しているものは

ほとんどありません。

参照:CC♯66

|

[た]

|

|

タイ

|

同じ音程の音をつなげる記号。(a)のように小節をまたぐ時などに使われます。

1小節目の最後の8分音符と2小節目の最初の4分音符をつないでいる曲線がタイです。

タイはこれら2つの音符をつなげて1つの付点4分音符として演奏します。

タイ

|

|

チャンネル

|

チャンネルとは同時に演奏可能な楽器の数と考えられます。

1本のMIDIケーブルで扱えるチャンネル数は16チャンネルです。

簡単に言えば16チャンネル使える場合だと演奏者が16人いると考えてもいいでしょう。

16人で演奏するので16種類の楽器が演奏できます。

もちろん途中で音色の変更(楽器を持ち替えること)は可能であり、

1曲を通して16種類以上の楽器を鳴らすことは可能ですが、

同時に演奏できる楽器の種類は16種類ということになります。

ではなぜ「チャンネル」=「演奏者の数」として考えられないかと言うと、

複数トラックのチャンネルが同じ場合、

同じ楽器を複数人で演奏していることになるからです。

たとえば1〜15人目まで(1〜15トラック)はお互いに違う楽器を演奏していて、

16人目(トラック16)と17人目(トラック17)が同じリコーダーを演奏するとすると、

トラック17のチャンネルを16CHに設定してやればいいのです。

すると合計17人(17コのトラック)が合計16種類の楽器(16チャンネル)で演奏していることになります。

まあ、トラック16にトラック17の分のデータを打ち込むのと同じことですが、

実際の場合に置き換えて考える時は1人でリコーダーの音を2音出すことはできないのでこう考えたほうが良いかなと思いました。

それに楽譜印刷のためにデータを作る時など、

場合によっては別々のトラックに分けた方が便利な時もあるので。

参考:た行「トラック」

|

|

チャンネルプレッシャー

|

アフタータッチの方式のひとつ。ほとんどのアフタータッチはこのチャンネルプレッシャー方式です。

参照:あ行「アフタータッチ」

|

|

チャンネルボリューム

|

各チャンネルのボリュームのこと。0〜127の範囲で設定します。

|

|

著作権

|

作詞、作曲、編曲をした人の権利のことで、その権利はその人の死後50年まで有効です。

著作権のある曲のMIDIや歌詞をHPなどで公開するには権利者に

一定の著作権料を支払わなければなりません。

日本では、日本音楽著作権協会(JASRAC)が著作権の代行・管理を行っています。

またCDやMP3など演奏家が演奏した音を扱う場合はその演奏者に「著作隣接権」

という権利が発生して、録音物に対して使用の許諾を与える権利を持ったり、

録音物の使用料の一部を報酬として受けることができます。

またコンピュータに自動演奏させるためのデータの作成者も演奏者と同様に扱われます。

|

|

ディミヌエンド

|

「だんだん弱く」の意味。「dim.」と表記される。デクレッシェンドと同じ。

|

|

ディレイ

|

ディレイとはエフェクトのひとつで反響のことです。

エコーと呼ばれるやまびこ効果と同じものですが、一般的にディレイはエコーより

音が跳ね返ってくるまでの遅延時間が短いものです。

このときディレイは自然な響きのようにあらゆるところからの反響音を考えるのではなく、

原音が一定時間で一定の割合で減衰して行く時間的変化を考えたもので、

人工的な効果と言えます。よってMIDIではディレイというエフェクトがなくても

一定時間の間隔で同じ長さのノートを徐々にベロシティを下げて行くことで

ディレイ効果を実現することができます。

|

|

デクレッシェンド

|

「だんだん弱く」の意味。ディミヌエンドと同じ意味。

|

|

テヌート

|

音の長さを十分に保つこと。MIDIではゲートタイムを100%に近づけます。

余韻(リリースタイム)が長い音色の場合は90%にするなどして

次のノートと音が混ざらないように注意する必要があります。

図のように音符の上または下に「−」の記号をつけて示す。

テヌート

|

|

デュレーション

|

ゲートタイムと同意。

参照:か行「ゲートタイム」

|

|

テンポ

|

演奏する速度を示す数値。単位はbpm(Beat Per Minutes)。

1分間に何回4分音符を演奏するかが基準になっています。

たとえばテンポ60だと1分間に4分音符を60回演奏する速さになります。

逆に4分音符1つは1秒の長さをもつとも言えます。

MIDIではこの4分音符の長さを指定することでテンポを設定しますが、

(おそらく全ての)シーケンサでは直接テンポの数値を設定するようになっています。

参照:メタイベント「セットテンポ」

|

|

トラック

|

シーケンサ上でのデータのまとまりの単位。

演奏者の人数と考えても良いと思います。

通常シーケンスソフトのシーケンサは複数のトラックを持っており、その数は100トラック以上もあります。

各トラックに演奏データを打ち込み、

再生する時はそれぞれのトラックに設定されたチャンネルにデータが送られます。

たとえばトラック1〜5まで全てをドラム用にセットアップされた10CHに送信すると

トラック1〜5の演奏データは全てドラム音で鳴ります。

打ち込むときにトラック1はバスドラム、トラック2はスネア、トラック3はハイハットなどど

それぞれのトラックに分けて打ち込むことができます。

参考:た行「チャンネル」

|

|

トラック

|

音量を周期的に変化させるエフェクトです。

音量の大小を小刻みに変化させます。

また細かく音を反復させる奏法をトレモロ奏法といいます。

|

[な]

|

|

ノート

|

英語で「音」のこと。

|

|

ノートオフ

|

音を鳴らす期間の終了を示すメッセージ。鍵盤を放した時に送信されます。

1バイト目はノートオフを示すステータスバイト、2バイト目はノートナンバー、3バイト目はオフベロシティ、

または1バイト目はノートオンを示すステータスバイト、2バイト目はノートナンバー、3バイト目はベロシティ0。

オフベロシティに対応していないものはたくさんあると思います。

このメッセージを受信したあと音色設定で設定されているリリースタイムの間、音が減衰して消えます。

オフベロシティに対応している時は音色設定で設定されているリリースタイムが変化します。

|

|

ノートオン

|

音の鳴り始めを示すメッセージ。鍵盤をおさえた時に送信される3バイトのボイス・メッセージです。

1バイト目はノートオンを示すステータスバイト、2バイト目はノートナンバー、3バイト目はオフベロシティです。

|

|

ノートナンバー

|

鍵盤ひとつひとつに付けられた番号のこと。

中央のCのノートナンバーが60になります。

一応0〜127までありますがいちばん音域の広いピアノでも21〜108までしか使いません。

楽器によってはもっと音域が狭く、その音域以外の音を鳴らすと

1オクターブ上下したり、鳴らなかったりしますがそれは音源や音色の設定によります。

|

|

ノンリアルタイム・ユニバーサル・エクスクルーシブ

|

システムエクスクルーシブメッセージのひとつで「F0 7E」で始まるリアルタイム性の低いものです。

したがって演奏中に送信するものではありません。よく使うものとして「GMオン」があります。

|

|

ノンレジスタードパラメータ

|

メーカーが独自に機能を決められるパラメータ。

CC♯98とCC♯99のNRPN(ノン・レジスタード・パラメータ・ナンバー)で扱う機能を選択し、

CC♯6のデータエントリーでコントロール値を指定します。

参照:CC♯6

参照:CC♯98

参照:CC♯99

|